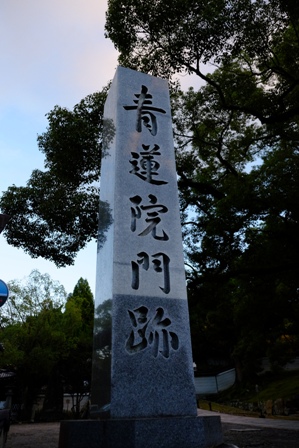

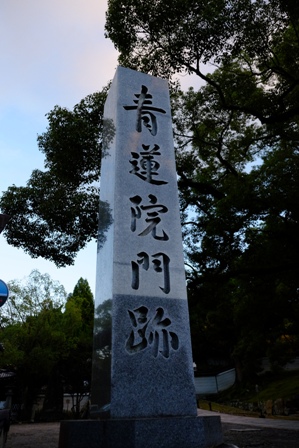

青蓮院門跡にやってきました

「龍馬をゆく」旅をはじめて10年、ようやくここに辿り着いたかな、という感慨深い心境になりました

それにしても門跡にある巨大な

クスノキはさすがに迫力ありますね・・・。地を掴むように張り巡らされた苔むした根、圧倒されます・・。

いわゆる「京都らしい」美しい庭園やら、一般的な観光ではそういったイメージなのかも知れませんが、我々幕末ファンにとってはまったく違った「魔力」を感じるところでもあります

とはいえ、少しは一般的な観光角度からも楽しみたいものですので(苦笑)・・ちょっとその美しさを堪能しましょう

龍馬の誕生日であり、命日でもある11月15日。京の都は紅葉の彩りが美しく映えています

美しい庭、多くの観光客の方々が感嘆の声と共に見学されていました

この襖の「青」などまるで花が活きているかのような色を醸し出しています・・すごいですね・・

ひとしきり美しさを堪能したら、本題の「幕末」「龍馬」観点に移りましょう

孝明天皇の護持僧となり、諸事相談を受け朝政にも与る身になったそうです

龍馬を歩きはじめて以来、ずっと考えてきた「期間」があります。

安政5年(1858)10月頃から

文久元年(1861)9月頃までの「龍馬空白期間」についてです。なぜ、この期間だけ記録がないのか。

そしてまた、いわゆる「

安政の大獄」による数々の処分。先出のく

久邇宮朝彦親王、将軍継嗣問題で

一橋慶喜を推し戊午の密勅に関与、

安政6年(1859)慎みを命ぜられ9月にはこれに重ねて隠居・謹慎・永蟄居。

さらにその

徳川慶喜も期間を添うように謹慎をしているようです。合わせて

紀州藩・伊達宗広父子蟄居。そして1860~

1861年にかけて遣米特使の出港、

桜田門外の変、烈公の死等、大きな事象が続きます。この期間における一連の状況、そして龍馬の「空白期間」は一体何を意味するのでしょうか。

「龍馬祭」の軍鶏鍋を食べ歩いた11月15日の青蓮院門跡。鳥肌モンの幕末巡りの面白さはちょっと言葉には表せないものがありました・・。

2015年、11月の記録